Тема поэта и поэзии в творчестве есенина

24.01.2018Есенин известные произведения

24.01.2018Есенин плохой поэт

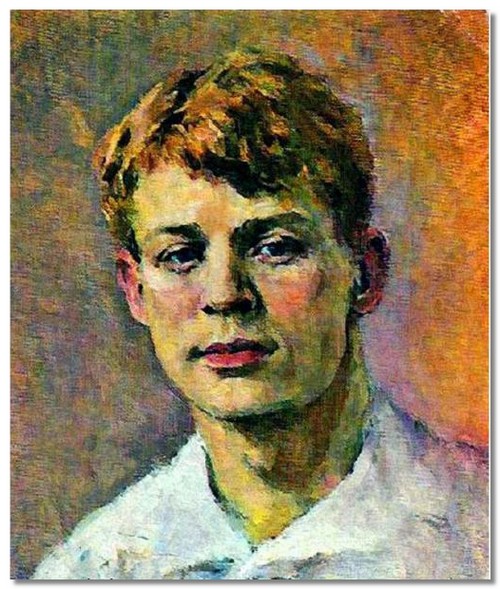

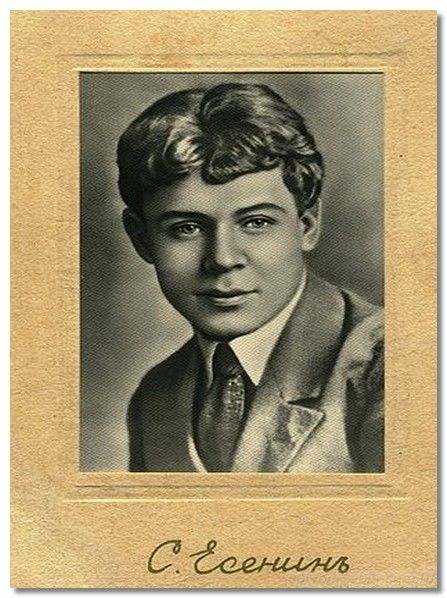

Сергей Есенин: соприкосновение с тайной

(Начало здесь ) Русский поэт невозможен без грусти и тоски, которые рождаются не из личных обстоятельств или сиюминутного настроения. Великий поэт выражает гораздо более глубокие чувства, не связанные с тем, что с тобой происходит здесь и сейчас, он выражает метафизические чувства.

(Начало здесь ) Русский поэт невозможен без грусти и тоски, которые рождаются не из личных обстоятельств или сиюминутного настроения. Великий поэт выражает гораздо более глубокие чувства, не связанные с тем, что с тобой происходит здесь и сейчас, он выражает метафизические чувства.

Сергей Есенин – поэт глубоко национальный, немыслимый вне и без России. О Есенине написано очень много, но поэт так и остается загадкой и тайной. Его неразгаданность связана с неразгаданностью самой России и русской души.

Поэт настолько близок каждому русскому человеку, что его понимают все: и самый последний хулиган, и самый высоколобый интеллектуал. Есенин, писавший почти исключительно о России, сумел прикоснуться к ее тайне и передать ее не столько словом, сколько настроением, интонацией и самой жизнью.

Как глубоко русский человек, он даже физически не мог жить вне России, что видно по его письмам из Европы и Америки. А главное — Сергей Есенин, как ни один другой русский поэт, смог с необыкновенной силой выразить ощущение метафизической тайны «окаянной» России, не отпускающей его ни на минуту и выливающейся в безотчетную грусть-печаль.

Этой грусти теперь не рассыпать

Звонким смехом далеких лет.

Отцвела моя белая липа,

Отзвенел соловьиный рассвет.

Плач овцы, и вдали на ветру

Машет тощим хвостом лошаденка,

Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,

Это все, отчего на ней

Пьют и плачут в одно с непогодиной,

Дожидаясь улыбчивых дней.

«Роман без вранья» Анатолия Мариенгофа смог передать все метания Сергея Есенина, пропитанного обездоленностью, тоской, отчаянием, грустью, одиночеством, которые невозможно было заглушить разгулом, вином, женщинами и путешествиями в чужие края. Более того, чем больше он погружался в них, тем сильнее становились его тоска и отчаяние.

…как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра; Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал — ударило в нос сивухой. Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые, красные веки.

«Что это, Сережа?… Один водку пил?…» — «Да. Пил. И каждый день буду… ежели по ночам шляться станешь… с кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома…». Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой. Мы смеялись: «Бежит Вятка в свое стойло».

Основное в Есенине: страх одиночества. А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.

Но до конца зимы все-таки крепости своей не отстояли. Пришлось отступить из ванны обратно — в ледяные просторы нашей комнаты. Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее дыханием и теплотой тела.

Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи. Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и носами уткнувшись в рукописи. Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в теплую постель. На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дольше продолжать своей службы.

Когда она говорила, голос ее прерывался, захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на лаковых ботинках. Мы недоумевали: «В чем дело? Наши спины и наши носы свято блюли условия…» — «Именно. Но я не нанималась греть простыни у святых…»

В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов. Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни.

Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:

«Плюйся, ветер, охапками листьев, Я такой же, как ты, хулиган». Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала: «Хулигана». Тогда совершенно трезво и холодно — умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь. Маска для него становилась лицом и лицо маской. Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия и вслед, через некоторые промежутки, «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д., и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.

Ю.Золоторёв. Сергей Есенин

Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, полные черной жутью беспробудности, полного сердечного распада и ожесточенности.

В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул: «А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было». – «Вятка, не бреши». – «Ну, триста». – «Ого!» — «Ну, тридцать». – «Вот это дело».

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу. Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь. Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение. Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова

Над раздольем дорожной рани.

Облетает моя голова,

Куст волос золотистый вянет.

Здравствуй, мать голубая осина!

Скоро месяц, купаясь в снегу,

Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,

Звоном звезд насыпая уши.

Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух. В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону — пошел галдеж по всему составу. Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок. Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна.

Железный и живой конь бежали вровень версты две. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида. Есенин ходил сам не свой. После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно. Оно не безынтересно. Привожу:

«….Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического. Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его.

Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод — для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень многое. Конь стальной победил коня живого, и этот маленький жеребенок был для меня и вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной…»

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

Один Новый год встречали в Доме печати. Есенина упросили спеть его литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на тальянке. Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин — у него на коленях. Начали:

Я сидела на песке

Нету лучше из стихов

Ходит Брюсов по Тверской

Не мышой, а крысиной.

Дядя, дядя я большой,

Скоро буду с лысиной.

Рожа краской питана,

Есть поэт Мариенгоф.

Много кушал, много пил,

Без подштанников ходил.

Нету яре и звон чей

Анатолий Мариенгоф и Сергей Есени

Зашел к нам на Никитскую в лавку человек — предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку посреди, слегка бекренил, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузыря губы, смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянула на него из стекла улыбка, говорящая: «И до чего же это я хорош в бобре!»

Вечером «Почем-Соль» сетовал: «Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем… Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал… я, можно сказать, гроза там… центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли…»

Есенин нагибается к моему уху: «По двенадцати. » — «Перед поэтишками тамошними метром ходит… деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил… с урючниками до седьмого пота торгуется… И какая же, можно сказать, я после этого — гроза… уполномоченный…»

«Скажи, пожалуйста, «урюк, мука, кишмиш». А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?… Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу… а он — «урюк! урюк!»…»

Интересно? Поделитесь информацией!

About Тина Гай

Статьи на эту же тему

Эмили Дикинсон. Окончание

Игорь Царев. Сердца сорванная пломба…

Саша Черный: Эмиграция

Александр Черный. Сатирический период

И.А.Чарушин. Особняк Булычева

Детская тема в русской живописи: Серов и Серебрякова

2 Responses to Сергей Есенин: соприкосновение с тайной

Нет, в этом вопросе я вовсе не просвещенная. Гипотез вокруг загадочной смерти много, я совершенно не знаток этого вопроса и даже вникать в это не хочу. Я люблю поэзию Есенина и допускаю, что его могла убрать насильственно, но он и сам делал много для того, чтобы покинуть этот свет как можно раньше. Так что можно сказать, что если и было насилие, то оно скорее всего для него было спасительным. Он был человеком с трагической судьбой и жить ему на этом свете вовсе не доставляло удовольствия. Иначе он бы не пил так безбожно и не пускался во все тяжкие. Он сознательно шел к такому концу. Ему плохо было везде: и в Европе, и в Америке, и в России, но в России ему было все-таки лучше, чем в Европе и Америке.

Безусловно работа, посвященная творчеству великого русского поэта Сергея Есенина раскрывает новые оттенки образа поэта и его творчества., прекрасно полдобраны ссылки

Думаю, что лирика Есенина настолько музыкальна, что сама находит себе музыкальные гармонии и ритмы и почти полностью становится песенной, чего нельзя сказать о многих других поэтов времен коммунистического эксперимента.

Известно, что множество лет Есенин был фактически запрещен. В ОРдессе прозвучали стихи Есенина в полную мощь только в период оккупации, когда отмечали какой-то его юбилей и вышел сборник стихов Есеннина, за наличие которого впоследствии можно было получить срок.

Проблемой особленно в настоящее время является его гибель. Все больше становится свидетельств тому, что смерть Есенина была вынужденной, а вовсе не от «мировой тоски».

Для аргументации попробую привести зхдесь найденное мною в материалах дела рукописное стихотворение, приписываемое Есенину, которое было и опубликовано в журнале «Колокол» в его первом номере хозяином Русского театра при оккупации Василием Вронским. Я сравнивал рукописный вариант, за который студенты Паляница и Шмуклеровская получил по 6 лет лагерей в период ежовщины с журнальнгым и мой вариант собрал наиболее полный текст:

Стихотворение называется «Послание «евангелисту «Демьяну Бедному» Было написано незадолго до трагической гибели поэта:

Я часто думаю: за что Его казнили,

за что Он жертвовал Своею головой?

За то ль, что враг суббот, Он против всякой гнили

Отважно поднял голос свой?

За то ли, что в стране проконсула Пилата,

где культом Кесаря полны и свет, и тень,

Он с кучкой рыбаков из бедных деревень

За Кесарем признал лишь силу злата?

За то ль, что, не жалея сам себя,

Он к горю каждого был милосерд и чуток

И всех благословлял, мучительно любя

И маленьких детей, и грязных проституток?

Не знаю я, Демьян, в евангелии твоем

Я не нашел правдивого ответа.

В нем много бойких слов,- ох, как их много в нем,-

Но слова нет, достойного поэта!

Я не из тех, кто знает лишь попов,

Кто безотчетно верит в Бога,

Кто лоб свой расшибить готов,

Молясь у каждого церковного порога.

Я знаю, что, стремясь по Вечному пути,

Здесь на Земле, не расставаясь с телом

Не мы, так кто-нибудь другой, ведь должен же дойти

Воистину к Божественным пределам?1

И все-таки, когда я в “Правде” прочитал

Неправду о Христе блудливого Демьяна,

Мне стыдно стало так, как будто я попал

В блевотину, извергнутую спьяна.

Я не люблю религии раба,

Покорного от века и до века,

И вера у меня в чудесное слаба:

Я верю в знание и силу Человека!2

Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос —

Далекий миф, — мы это понимаем, —

Но все-таки нельзя, как годовалый пес

На все и всех захлебываться лаем!

Христос — сын Высшего — за правду был казнен

Пусть это миф, но все ж, когда прохожий

Его спросил: “Кто ты?” — ему ответил Он:

“Сын человеческий”, а не сказал: ”Сын Божий!”

Пусть миф — Христос и мифом был Сократ,

Так что ж от этого? И надобно подряд

Плевать на то, что для людей есть свято?

Тебе знаком, Дамьян, всего один арест,

А ты скулишь: “Ах, крест мне выпал лютый!”

А что, когда б тебе Голгофский дали крест и чашу с едкою

Хватило б у тебя величья до конца

В последний час, как Он примером тоже

Благословлять весь мир под тернием венца

И о бессмертии учить на смертном ложе?

Нет! Ты, Демьян, Христа не оскорбил,

Ты не задел Его своим пером нимало!

Разбойник был, Иуда был —

Тебя лиш только не хватало!

Ты сгустки крови у креста

Копнул ноздрей, как толстый боров.

Ты только хрюкнул на Христа,

Ефим Лакеевич Придворнов!1

Но ты свершил двойной тяжелый грех

Своим дешевым балаганным вздором:

Ты оскорбил поэтов вольный цех

И малый свой талант покрыл позором.

Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи,

Небось смеются над тобой, писательской стряпушей:

— “Еще тарелочку Демьяновой ухи,

Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай!”

А русский мужичок, читая ”Бедноту”,

Где образцовый труд печатался куплетом,

Еще усерднее помолится Христу

И коммунисту “мать” пошлет при этом!

Подпись в материалах дела: Сергей Есенин.

Читая это стихотворение, становится все более отчетливее гипотеза о том, что смерть С.Есенина была не добровольная, а явно вынужденная. Текст стихотворения — прямое доказательство этому. Ясно видны и те, кому нужна была смерть великого поэта.

Во-первых текст стихотворения вовсе не содержит пессимизма и желания смерти, как в некоторых статьях такое подчеркивается для объяснения смерти поэта. Во-вторых, вряд ли как и высказывания того времени С. Есенина могло простить ГПУ

Было бы узнать, (ведь мы с Вами друзья!) Ваше просвещенное мнение, Тина Гай, по данному вопросу. В.Смирнов