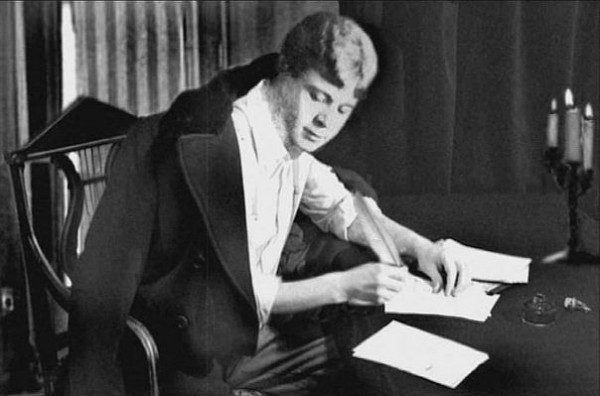

Хронологическая таблица сергея есенина

24.01.2018Художественное своеобразие творчества САЕсенина

24.01.2018Сергей есенин в искусстве

сии грозные бури обратятся к славе России.

Вера, любовь к Отечеству и приверженность к престолу восторжествует.

Православный календарь

Актуальное видео

Православные ссылки

КТО НА САЙТЕ

Сейчас 83 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Вход на сайт

Сергей Есенин – об искусстве, слове и образе

Искусство – попутчик быта

Неудивительно, что Есенин не был сторонником салонного, «лорнетного», «чистого искусства». Того самодостаточного и независимого «искусства для искусства», которое существует вне злободневных общественных проблем. Оно вызывало у него отвращение и насмешку. Он называл такое искусство декоративным, наполненным поверхностными впечатлениями, делом «контрреволюционной дряни».

Чему призвано служить искусство? Есенин полагал – разуму. Оно должно быть практично, функционально и полезно. Искусство вышло из человеческих потребностей так же, как из потребностей родился быт. В статье «Быт и искусство» поэт прямодушно говорит о том, что именно быт порождает искусство:

«Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в утверждениях его независимости».

Искусство – не только продукт бытовых движений, оно – попутчик всякого быта, и неотделимо от него. Быт состоит из множества больших и маленьких насущных предметов, именуемых «хозяйством». Хозяйство это «многоликое и многоглазое». Следовательно, искусство, как порождение быта, также включает в себя эти предметы.

С улыбкой заметим, что поэт, говоря о хозяйстве искусства, словно выступает в роли заботливого кладовщика, учитывающего и перебирающего вверенный в его ведение инвентарь.

Слова – это граждане

Одним из инструментов искусства является слово. Слово – это «образ всей предметности и всех изделий вокруг человека; словом он защищается, им же и наступает». Слово облечено в плоть, бесплотного и бестелесного слова не существует. В предисловии к сборнику «Стихи скандалиста», который так и не был издан, Есенин провозглашает краткий литературный манифест:

«Слова – это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия».

Но слово не только воин-новобранец, стоящий на семи ветрах. Слово таинственно. Оно манит к себе, притягивает, запирает рядом с собой множество других слов так же, как «семь коров тощих пожирают семь коров тучных». Слово многозначно.

Поэт расширяет, раздвигает своё зрение над словом, образует то многочувствование, которое исследователи впоследствии назовут метапоэтикой Есенина. Его внутренние слух и зрение обостренно и зачастую парадоксально воспринимают звучание и строение слова:

«Например, слово умение (умеет) заперло в себе ум, имеет и несколько слов, опущенных в воздух, выражающих своё отношение к понятию в очаге этого слова… На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии «запрягать» построена почти вся наша образность».

Образ – это орнамент

Образность Есенин считал главным моментом в своих стихах. То, что он развил, положил в основе своей поэзии и полагал, что именно этому у него стоит учиться другим поколениям – самобытной теории образов, где образ рассматривается как некий орнамент, что-то «огромное и разливчатое», у которого есть возраст и эпоха. Попробуем подробнее остановиться на теории образов у Есенина.

Согласно Есенину, существует пять разновидностей образов. Эти образы «текучи и согласованны». Первый образ поэт именует как словесный, хотя тут же уточняет, что это только образ слова, но ещё не слово. Это образ звукоподражательный, действенный, похожий на жужжание пчелы, «у-у-у».

Второй образ – мифический, заставочный, неподвижный, образ от плоти, когда один предмет или явление уподобляется другому (ветви-руки, сердце-мышь). Здесь проживают все мифические божества и клички героев: «Пятнистый олень», «Обкусанное солнце»…

Третий образ, типический, собирательный, как совокупность неких человеческих черт. Этот образ бывает внешним («нос, что перевоз») и внутренним, отображающим то или иное свойство («блудлив, как ветер»).

Четвёртый образ – корабельный. Он немного похож на заставочный, только более подвижный, как душа, или, как говорит поэт, «вращательный». Этот образ творческий, живой, сияющий. Говоря современным языком, он представляет собой «двойной троп», например: «взбрезжи полночь луны кувшин//зачерпнуть молока берёз».

Самым изобретательным является пятый образ, ангелический. В скобках заметим, что это есть то фантастическое, разумное, которое воплощается в реальность, и здесь автор отнюдь не оригинален. Например, ковер-самолет есть прообраз будущего аэроплана, перо жар-птицы как предвестие электричества, сани-самокаты в качестве предтечи автомобиля. Сюда же можно отнести и образ Инонии в золотом нимбе, которая не что иное, как отражение России будущего, страны обновлённой и преображённой:

В синих отражаюсь затонах

Далёких моих озёр.

С золотыми шапками гор.

Если внимательно посмотреть на всю теорию образов Есенина, среди которых есть душа, разум и плоть, то мы увидим, что он намеренно опускает самый важный в искусстве и в литературе образ, связанный с проявлением божественного Духа. Избегает, не принимает во внимание, выхолащивает присутствие духа из нового времени.

Меж тем полагая, что искусство и есть сумма этих перечисленных образов, где нет ничего лишнего, но все подчинено порядку – «сбруе слов».

«Не я выдумал эти образы, они были и есть основа русского духа и глаза, но я первый положил их основным камнем в своих стихах», – пишет Есенин.

Все перечисленные образы можно сравнить с орнаментом, который и составляет структуру поэтического текста.

Однако орнамент этот не может существовать сам по себе, вне своей страны, без «климатических условий», без учёта места и времени, в которых он призван проявиться. «Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и местом, временем и действием стихий. Все эти «Марьи зажги снега», «заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому и наилучшему приёму чувствования своей страны».

Именно иллюзия безоговорочного «чувствования своей страны» и сыграла роковую роль для поэта.

Часто принято говорить о христианских мотивах в творчестве Есенина. Многие его высказывания, действительно, подкупают своей непосредственностью, например, такое о сути творчества: «Луг художника только тот, где растут цветы святителя Пантелиимона».

Однако не следует питать иллюзий, а помнить, что человек он был мятущийся, в силу молодости и честолюбия противоречивый.

«Я вовсе не религиозный человек и не мистик, – открещивался Есенин. – Я реалист … земной романтик с авантюрным сюжетом… Я попросил бы относиться ко всем моим Иисусам и Миколам как к сказочному в поэзии… Эти имена следует принимать как имена, которые для нас стали мифами – Озирис, Зевс, Афина…»

В своей автобиографии он объяснил, что религиозное чувство как таковое не было ему свойственно, а явилось лишь условием воспитания, влияния «патриархального» деда и бабки, «таскавшей отроком по всем российским монастырям».

Новая жизнь приводила его к новым словам, в которых старые оказывались изжитыми, ненужными. Речевой хаос революции, смешение языков разных социальных групп и слоев, вымывание «прежнего» языка приводил поэта в неописуемые радость и восторг.

«…Мы радуемся потопу, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо ме́ста в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет».

Поэт надеялся, что «ковчег искусства» также выйдет и из сферы «лунного влияния прежней жизни», в которой ещё встаёт «символическая чёрная ряса, ещё похожая на приёмы православия», заслонившего «своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим её, мы также раздерём её, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства…»

Эти слова были написаны Есениным в 1918 году, за семь лет до его кончины. Нельзя сказать, что они были сиюминутными и настроенческими. Так или иначе такую позицию он высказывал в дальнейшем и в стихах, и в прозе («Ну, да, скандалил. Но ведь скандалил я хорошо – за русскую революцию скандалил!») Пока в роковом 1924 году образ «чёрного человека» не настиг и не увёл за собой.

глядит на меня в упор.

И глаза покрываются

Слово хочет сказать мне,

что я жулик и вор,

так бесстыдно и нагло

В литературе бывают случаи, когда герои, образы или просто слова начинают жить своей собственной жизнью, иногда настигают автора. Так и в случае с Есениным. Полководец слов оказался захваченным в плен собственным образом.

Кто он, этот чёрный человек? «Заставочный» ли это образ плоти, альтер эго «похабника и скандалиста»? Или «ангелический» образ разума, в котором восторг перемен и азарт нарастающего хаоса сменился отчаянием и ужасом перед действительностью. Может быть, «корабельный» образ души-мученицы, раскрывающей «при свете совести» поэту самообман прежней жизни, «искусства улыбчивости и простоты»?

Во всех случаях, это именно тот момент, когда искусство явило себя не как салонное искусство и не как то, которое «на потребу дня», а то искусство, которое как божественное предстояние оказалось Словом воплощенным и беспощадным.