О родной стране, о России

24.01.2018Известные портреты Есенина

24.01.2018Сергей есенин великий русский поэт

Великий русский поэт Сергей Есенин

Третьего октября родился великий русский поэт Сергей Есенинн и я решила обновить свои впечатления от «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа , написанного им в 1926 году, когда еще была свежа в памяти трагическая смерть поэта. Книга очень грустная и нежная.

Третьего октября родился великий русский поэт Сергей Есенинн и я решила обновить свои впечатления от «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа , написанного им в 1926 году, когда еще была свежа в памяти трагическая смерть поэта. Книга очень грустная и нежная.

Особенно одиноким и трагическим показался мне в этот раз образ русского поэта, хотя вряд ли Мариенгоф, четыре года не расстававшийся с Есениным, с которым вместе жил, ел и пил, специально задавался такой целью.

Но тем не менее, Сергей Есенин у Мариенгофа, при всех нападках и критике в адрес этой книги, называемой многими пасквилем на русского поэта, получился живым, трогательным, очень одиноким и ранимым человеком, каким он и был.

Поэтому никакого отторжения «Роман…» не вызвал. Скорее наоборот – захотелось поделиться некоторыми отрывками из нее и тем почтить память великого русского поэта, который жил, как умел, и писал, как чувствовал.

. У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замышляли; и сплетни, будто бы про него распространяемые. Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил … о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Есенин поучал: «Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику». И тыкал в меня пальцем: «Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят… Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?…»

И Есенин весело, по-мальчишески захохотал. «Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев… к нему я, правда, первому из поэтов подошел….

и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах…» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!»

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский… и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал: «…за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…»

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки, будто кто простегнул по их краям алую ниточку: «Ну а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай… Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!»

Долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).

…хочется добавить еще несколько черточек, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам. Обхождение — слово-то какое хорошее. Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.

В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизали мы прекраснейшие метафорические фигуры, на других — звуковой образ, на третьих — мысль, тонкую и насмешливую. Может быть, от настороженного прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать.

«А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют!» От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше. Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие.

Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим предприятиям, представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.

Вот и Есенин…. замечательно знал для каждого секрет…: чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу. Отсюда его огромное обаяние. Обычно — любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.

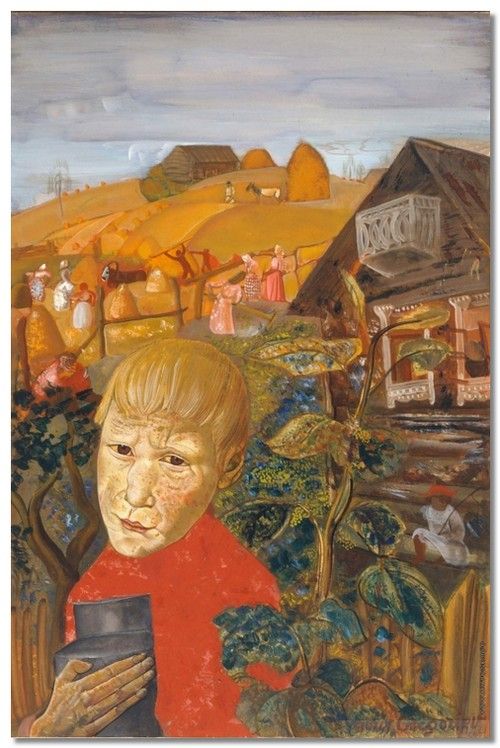

Борис Григорьев . Детство Сергея Есенина. 1923

К отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой клади. Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только — после настойчивых писем, жалоб и уговоров.

«Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну — поплачете о мошне, а не по мне». Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.

«Все вы там такие…» Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал. Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы.

Сам же бесконечно любил и город, и городскую жизнь, и городскую панель, исшарканную и заплеванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычнили его фигуры.

Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту. Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца… с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися, нашими русапетскими скулами.

Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!» Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками: «Шаляпин». Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом: «Вот так слава!»

И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет свою жизнь.

Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле — Есенин, скульптор Сергей Коненков я. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению. Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.

Вечером (вернулись мы усталые и измученные — часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо: «Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина… А?… Жениться, что ли?…»

Над Большим театром четыре коня взвились на дыбы. Рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И все без толку. Есенин посмотрел вверх: «А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжельше Большого театра». И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнальчике. Статейка последними словами поносила Есенина. Где полагается, стояла подпись: «Олег Леонидов».

Я взял из рук Есенина журнальчик, свернул его в трубочку и положил в карман. «О Пушкине и Баратынском тоже писали, что они — прыщи на коже вдовствующей российской литературы…»

Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лестное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо как о поэте считал своими смертельными врагами.

В те дни человек оказался крепче лошади. Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и если ничего не оставалось больше, как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот. Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

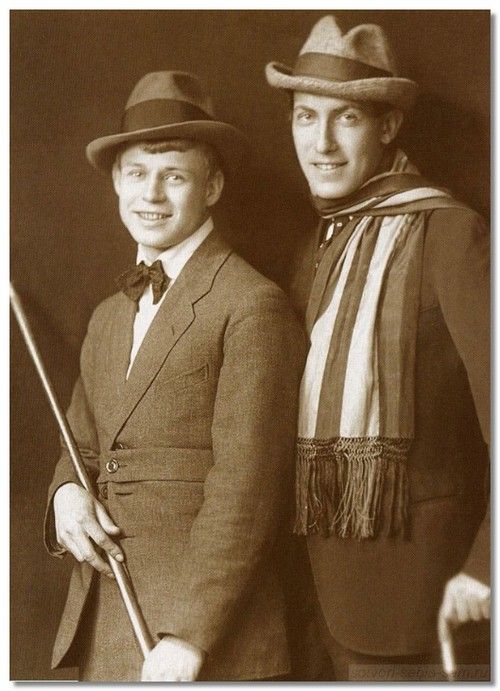

Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый ирисник в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем. Вторую тушу глодала собака.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов; о солнце, стынущем, как лужа, которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Буду петь, буду петь, буду петь!

Не обижу ни козы, ни зайца.

Если можно о чем скорбеть,

Значит, можно чему улыбаться.

Все мы яблоко радости носим,

И разбойный нам близок свист.

Срежет мудрый садовник осень

Головы моей желтый лист.

В сад зари лишь одна стезя,

Сгложет рощи октябрьский ветр.

Все познать, ничего не взять

Пришел в этот мир поэт.

Он пришел целовать коров,

Слушать сердцем овсяный хруст.

Глубже, глубже, серпы стихов!

Сыпь черемухой, солнце-куст!

(Кобыльи корабли. Отрывок. Сентябрь 1919)

Интересно? Поделитесь информацией!

About Тина Гай

Статьи на эту же тему

Мартирос Сарьян. Окончание

Павел Зальцман: осколки Серебряного века

Кнут Гамсун — двойник Мунка. Часть 1

Террор: красный, розовый, зеленый, белый

Князь Голицын – царский шут

6 Responses to Великий русский поэт Сергей Есенин

Конечно, воспоминания о любом человеке разные, но мне всегда претит когда о великом человеке говорят только сладкое, превращающие человека в ходячую мумию или праведника. Я люблю Ахматовские:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда.

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене…

И стих уже звучит, задорен, нежен.

На радость всем и мне.

Из опыта, в том числе и неудачного, и спорного, и не всегда красивого с точки зрения «праведников», вырастает настоящая поэзия. И в этом Мариенгоф, как поэт, прав, бесконечно прав. И именно так я воспринимаю его «Роман без вранья». Ахматова выразила это короче, но она писала вообще о стихах, а здесь — конкретный живой человек. Очень нежный, ранимый, тщеславный, любвеобильный…. Я его люблю всяким. Он был настоящим поэтом…

Сергей Александрович является одним из любимейших поэтов… интересно было почитать воспоминания Анатолия Мариенгофа, но все же… все что написано-рассказано со слов… Мариенгофа… и поступки которые совершал Есенин описаны со стороны Мариенгофа, т.е. так как он их понимал, а не Есенин… я знакомился с Есениным по его стихам… они у него разные и в них можно найти все…

«Роман без вранья», когда он вышел ругали многие. Но здесь надо понимать эстетику Мариенгофа, считавший, что нет чистого без нечистого, все мы живые… А кроме того, сам Есенин дает образ «окаянной» России, России кабацкой, юродивой, разгульной и тюремной, без которой нет Святой Руси. Вот эта книга и есть в некотором смысле такой образ русского поэта, в котором совмещается роза белая и черна жаба

Дар поэта – ласкать и карябать,

Роковая на нем печать

Розу белую с черною жабой

Я хотел на земле повенчать…

Да, со мной произошло то же самое: я почувствовала его изнутри.

Спасибо за подписку!

Впервые читаю эти мемуары. Признаюсь-немного не по себе…

Здравствуйте, Тина! Подписалась на Ваш блог. Некоторые мысли созвучны. А Есенин стал ближе именно после «Романа без вранья.»