Блок есенина стихи

24.01.2018Перевод стихов есенина

24.01.2018Смысл стихов есенина

ЗАМЕТКИ О СТИХАХ ЕСЕНИНА

И никакого анализа: только синтез.

…попытки встать на «сторону опыта» нередко предпринимаются в гуманитарном знании. В частности… практикуется метод так называемого включенного наблюдения.

Потом я понял, чего разнюнился…

Это не старческая сентиментальность, напоровшаяся на нечто, похожее на итог лично моей жизни. Это о творческой, если позволительно, жизни. Ибо судьба некой грандиозной схемы, так и не принятой научным сообществом, в моём случае перекликается с личной судьбой в итоге смертного человека – забвением перекликается.

В науке же так: не открыл один – откроет другой. Объективности ж касается. Или: открыл один, и все узнали, лишь кто-то не знал и «переоткрыл». Так какая разница, кто? Не важно, кто раньше. Важно что. — По большому счёту.

Но по малому… Да ещё в гуманитарной области… Где на результатах остаётся авторское как бы родимое пятно… И вот – не останется. Пятнышка жалко…

Речь о, — я извиняюсь за, может, невежество, — речь о идеологической формуле (типа «Возрождение — гуманизм», «маньеризм – ингуманизм» и т.д.), — речь о формуле российского символизма рубежа XIX-ХХ веков, соотносящейся с пословицей: «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься». Так-де ужасна действительность российская (а вообще-то – всякая), что умереть хочется. Но не как Гамлет – просто в надежде на сверхбудущее, где срастётся порванная связь времён (тот же — даже Офелию не тронул, в смерти её не повинен, другие убийства не по его инициативе: долги мести, чести). Символисту нужно умереть иначе. — Набедокурив. Чтоб изжить беду СЕЙЧАС, чтоб безбедно было у наших ПОТОМ.

Речь о Есенине, принадлежащем так понимаемому символизму.

И речь о мысли Троцкого, перекликающейся с моею:

«Прикрываясь маской озорства – и отдавая этой маске внутреннюю, значит не случайную, дань, — Есенин всегда, видимо, чувствовал себя – не от мира сего… Наше время – суровое время, может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества… Есенин не был революционером… был интимнейшим лириком. Эпоха же наша – не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушёл от нас и от своей эпохи Сергей Есенин… В крушении старого Есенин ничего не терял и ни о чём не жалел. Нет, поэт не был чужд революции, — он был несроден ей… К смерти Есенин тянулся почти с первых годов творчества…» (Сергей Есенин. Жизнь моя за песню продана. М., 2007. С. 602, 603, 604).

Эта речь напечатана в конце томика есенинских стихов. Я прочёл её, просмотрев несколько ранних стихотворений (уж там, до революции, думалось, точно Есенин ещё символист, и моя душенька порадуется собственной пронзительности; и что-то – да! — чувствовалось, но очень смутно: иное дело – после слов Троцкого). Вспомнилось «Хороша была Танюша…».

Ну в самом деле. Чего надо?! Красавцы: он и она. Жили б и любились в своё удовольствие! – Нетути. Это вот обязательно надо всё усложнить и переусложнить: он ей заявляет, что женится на другой, она – что выходит за другого; вот то ли он, то ли другой и убил её… А вас охватывает стремление к идеалу сверхбудущего, устроенного лучше, чем — ну из рук вон плохо: смотрите как! – плохо устроенное настоящее.

Очень, видно, скверна была российская – да с некоторой точки зрения и всякая — действительность на рубеже веков и в начале ХХ века, что в ТАКУЮ (символистскую) даль потянуло, да ещё и ТАК (через преступление).

Хороша была Танюша, краше не было в селе,

Красной рюшкою по белу сарафан на подоле.

У оврага за плетнями ходит Таня ввечеру.

Месяц в облачном тумане водит с тучами игру.

Вышел парень, поклонился кучерявой головой:

«Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой».

Побледнела, словно саван, схолодела, как роса.

Душегубкою змеёю развилась её коса.

«Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я скажу,

Я пришла тебе сказаться: за другого выхожу».

Не заутренние звоны, а венчальный переклик,

Скачет свадьба на телегах, верховые прячут лик.

Не кукушка загрустила – плачет Танина родня,

На виске у Тани рана от лихого кистеня.

Алым венчиком кровинки запеклися на челе,

Хороша была Танюша, краше не было в селе.

И я стал наобум лазаря открывать томик Есенина и читать. (А я ж Есенина почти не читал. По крайней мере с тех пор, как приобрел собственное суждение о его месте в литературе.) Читаю и, затаив сердце, жду: проявится–нет эта червоточина символистская в спелом яблоке конкретно – ну вот этого, или этого – стиха?

Ты поёшь? Иль сердцу снится?

Свет от розовой иконы

На златых моих ресницах.

Пусть не я тот нежный отрок

В голубином крыльев плеске,

Сон мой радостен и кроток

О нездешнем перелеске.

Мне не нужен вздох могилы,

Слову с тайной не обняться.

Научи, чтоб можно было

Никогда не просыпаться.

Троицыно утро, утренний канон,

В роще по берёзкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,

В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.

Я пойду к обедне плакать на цветы.

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,

Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.

В роще по берёзкам белый перезвон.

Ну чего, чего надо?! Живи и радуйся… Праздник. Троица.

Ты поила коня из горстей в поводу,

Отражаясь, берёзы ломались в пруду.

Я смотрел из окошка на синий платок,

Кудри чёрные змейно трепал ветерок.

Мне хотелось в мерцании пенистых струй

С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.

Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,

Унеслася ты вскачь, удилами звеня.

В пряже солнечных дней время выткало нить…

Мимо окон тебя понесли хоронить.

И под плач панихид, под кадильный канон

Всё мне чудится тихий раскованный звон.

И даже когда ну всё, казалось бы, сложилось – всё равно какая-то заноза.

Выткался на озере алый свет зари.

На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

Только мне не плачется – на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,

Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,

Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шёлк фаты,

Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари.

Есть тоска весёлая в алости зари.

Аж зима сама по себе нехороша, губительница. И нужно бы её изжить.

Поёт зима – аукает,

Мохнатый лес баюкает

Кругом с тоской глубокою

Плывут в страну далёкую

А по двору метелица

Ковром шелковым стелется,

Но больно холодна.

Как дети сиротливые,

Прижались у окна.

Озябли пташки малые,

И жмутся поплотней.

А вьюга с рёвом бешеным

Стучит по ставням свешенным

И злится всё сильней.

И дремлют пташки нежные

Под эти вихри снежные

У мёрзлого окна.

И снится им прекрасная,

В улыбках солнца ясная

Дряхлая, выпали зубы,

Свиток годов на рогах.

Бил её выгонщик грубый

На перегонных полях.

Сердце не ласково к шуму,

Мыши скребут в уголке.

Думает грустную думу

О белоногом телке.

Не дали матери сына,

Первая радость не впрок.

И на колу под осиной

Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом свее,

С той же сыновьей судьбой,

Свяжут ей петлю на щее

И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще

В землю вопьются рога…

Снится ей белая роща

И травяные луга.

Это я прочёл и вообще разнюнился.

А потом додумался, что — не о себе, расхворавшемся старике, а — о судьбе правильного таки понимания Есенина в частности и символизма вообще (см. http://art-otkrytie.narod.ru/sologub_gippius.htm ), выраженных моими словами.

И вот написал об этом.

24 декабря 2007 г.

Креативная философия искусства ищет его специфику в создании и создателе: волюнтаризм – в замысле, экспрессионизм – в выражении, формализм – в приёме, биографизм – в биографии…

Нет. Если прав Натев, то специфика искусства в непосредственном и непринуждённом испытании сокровенного мироотношения человека, с целью совершенствования человечества. Другое дело, что совершенствовать приходится совершенно разное, а именно то, что предъявляет плоховато предвидимое будущее.

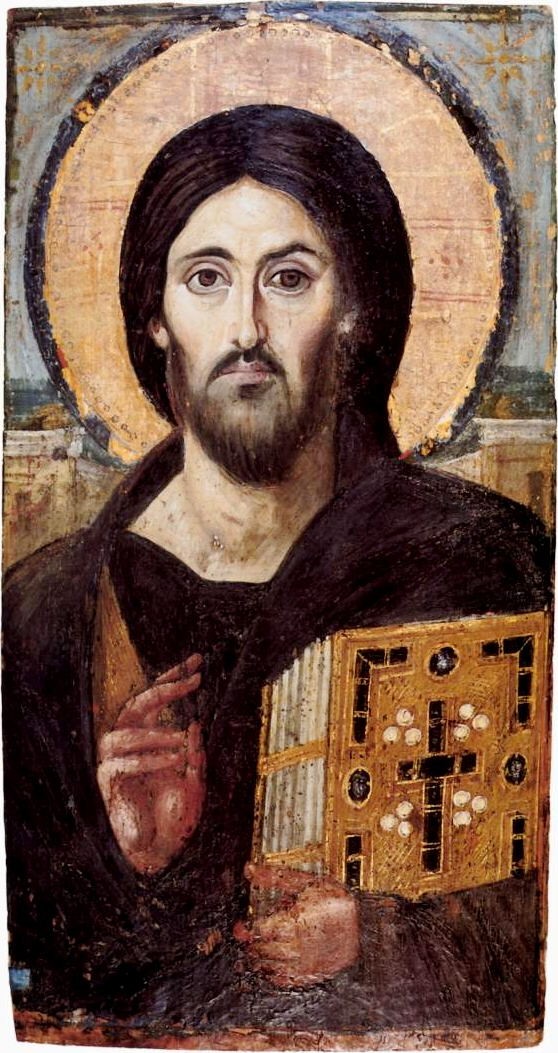

У меня в юности был случай, когда мой оппонент в том, что я его по времени переговорил, признал поражение своё, как разбирающегося в искусстве коллекционера репродукций произведений живописи. Переговорил его я, глядя – как мне теперь понятно – на репродукцию иконы Иисуса Патократора из монастыря Святой Екатерины на Синае (V век).

Сегодня я б напирал на противоречие между косоглазием изображённого и неповреждённостью его глаз. Иисус и на зрителя смотрит, как это всегда кажется при смотрении на портрет, и сквозь него, как бы в твою душу. И понимая тебя, и отстраняясь от плохого в тебе, раз ты ещё не покаялся. И прощая, и осуждая. И снисходя к тебе, и вознося до себя.

А в тот раз я, наверно, клюнул вообще на прямо чувственность письма (энкаустикой называется, живопись восковыми расплавленными красками, создающими блестящую, жирную, осязаемую поверхность). Не то, что сухие, как тот свет, иконы следующих веков (как факт: помня лицо, этот потрясающий взгляд, я, вспоминая иногда, думал, что подлинник написан маслом где-то в конце Возрождения или позже, на холсте, тогда как это на доске и в V веке н.э. создано, как в античности писали). А римляне знали толк в физическом вкусе жизни. Против него-то – если непосредственно — и было направлено христианство. И противоречие материализма техники, с одной стороны, духовности содержания, с другой (это я теперь сознаю), — давало какой-то натуралистично пронзительный психологизм. И как бы разговор взглядами, диалог с Иисусом я тогда отнёс к себе, как к представителю… человечества (чуть не поверх же головы моей именно смотрит Он – в Будущее). Как достойному слушать говорит. Как монолог, возвещающий о далёком, но уже зримом. И потому достоин-де я слушать, что и сам кое-что знаю о будущем (это будет коммунизм). Я только не знаю, когда он наступит. И Иисус говорит: лет через 500, верь! Что соответствовало моим – если б я их стал извлекать из подсознания – прикидкам, ориентируясь на то, что я видел вокруг, и на темпы улучшения. (В 1980-й, обещанный Хрущёвым, я не верил, особенно не задумываясь, зачем тот так неосмотрительно комично поступил: что, мол, возьмёшь с дурачка.) А вот Этот, — как бы говорил художник, — не шут и почти 2000 лет назад знал, когда наступит: в 2500-м…

Правда, первоначальное христианство, пронизанное эсхатологией, новый мир, второе пришествие мыслило не за горами. Скорее, чем я думал 50 лет назад о наступлении коммунизма.

Символисты в начале ХХ века свершение какого-то лучшего будущего относили подальше, чем я в 50-х; относили почти как современная им и отвергаемая ими церковь – в неопределённость. И физические образы будущего у них были, пожалуй, туманнее, чем у верующих христиан ХХ века – против обюрократившейся же церкви они были, ну, и — образованные люди всё-таки, символисты: не так наивны (если счесть символистов элитой).

А кем оказался девятилетний крестьянский мальчик Серёжа Есенин? Если он в угоду деду сочинял духовные стихи… Когда тот сам знал таких много…

Раз мальчик воспитывался у деда из-за бедности (а может, и алкоголизма) отца, то знал КАК плохо настоящее и КАКИМ физически сказочным будет сверхбудущее.

Предреволюционная ситуация в стране, а потом и победа одной революции, другой могли и двигали иных символистов (эти пассивные революционные силы, по выражению Луначарского) куда-то поближе, чем заоблачность. Так было с Блоком. Так стало и с Есениным. Он в 1919 году аж написал заявление о приёме в партию большевиков.

А что? Крутые. Круче левых эсеров, у которых он до их мятежа и ухода в подполье издавался.

Недостаточно, конечно, крутые. Ибо ему, Есенину надо аж физический мир переделать с его извечной борьбой противоречий. Справедливость чтоб – во всём. Радикально. Как в новом мире после Апокалипсиса в христианстве.

Только христианство явно скисло за 2000 лет, а коммунисты, всё же круты.

В народе тоже разочаровались в старой религии и темно искали новой веры, собственно, не забытой старой, допетровской, дониконовской, дораскольской, или новейшей – хлыстовской, скопческой. Может, дед Есенина (старообрядческий начётчик, по словам внука) и был таким искателем и не зря попал в минипоэму:

В вихре снится сонм умерших,

Молоко дымящий сад,

Вижу, дед мой тянет вершей

Солнце с полдня на закат.

Отче, отче, ты ли внука

Услыхал в сей скорбный срок?

Знать, недаром в сердце мукал

Понимаете? Существование самой смерти как таковой Есенина не устраивает!

Чтоб не издыхал телок – вот как надо. Чтоб было как по несостоятельному тому христианству всё же: без смертей в мире после Страшного Суда.

Друг Есенина Георгий Устинов заметил, что аж эротика и любовь долго отсутствовали в стихотворениях поэта. И потому, мол, что тот «пережил какую-то глубокую трагедию, о которой говорил только намёками даже во время интимных разговоров вдвоём» (там же. С. 669), что он даже с на 18 лет старше себя Айседорой Дункан сошёлся потому: «У неё было больше тысячи мужей, а я последний» (С. 670). Не изменит-де.

А дело в том, что Анна Сардановская ему 15-ти- или сколько там –летнему изменила. Да и он хорош: с подругой Анны загулял, вскоре (в 1913-м) ещё на одной Анне женился, сослуживице. Очень плохой осадок от всего этого: «не велел даже с женщинами разговаривать – они нехорошие» (С. 57), — написала вторая Анна. А сам её с сыном бросил.

И вот его не устраивает фундаментальнейшее устройство мира: наличие греха. Сама метафизика. Оппозиция луны и солнца:

«Есенин говорит [в пересказе Устинова]:

— Женщина – есть земное начало, но ум у неё во власти луны. У женщины лунное чувство. Влияние луны начинается от живота книзу. Верхняя половина человека подчинена влиянию солнца. Мужчина есть солнечное начало, ум его от солнца, а не от чувства, не от луны. Между землёй и солнцем на протяжении мириадов веков происходит борьба. Борьба между мужчиной и женщиной есть борьба между чувством и разумом, борьба двух начал – солнечного и земного…

В это время Сергей Есенин написал «Пантократор»…» (С. 663-664).

Намерен свергнуть (таково уж впечатление от множества глаголов в повелительном наклонении: славь, кружися, чекань, дай, сойди, явись, впрягись, пролей, вывези, прицепись, отчалься, скачи), — намерен свергнуть он там это мироустройство несправедливое, устроенное Господом.

Тысячи лет те же звёзды славятся,

Тем же мёдом струится плоть.

Не молиться тебе, а лаяться

Научил ты меня, Господь.

Оговорка это. Есть такой приём – постепенно всё более точное словоприменение. Но тут-то – не то.

Тут без затей научил его дед, в процитированном сне.

Зачем было выражаться обманно?

А затем, что эстетическое чувство вкуса говорило ему, что нельзя ж выражаться прямо, «в лоб», иллюстрируя готовую мысль.

Кто в поэме — Пантократор? (Это слово дано только в заглавии.) И что за понятие такое — Пантократор?

В христианстве это Христос. Вседержитель. Посланный Отцом Сын.

Так не лирическое ли «я» в поэме является Пантократором? А поскольку всё у Есенина очень автобиографично, то не он ли сам?

Вы знаете, что такое теократия?

«…теократия — господство обособившихся от общества держателей «трансцендентного» религиозного авторитета. Варвар-завоеватель на Западе (и соответствующий ему на византийском Востоке инородец-выскочка) приходит «извне» в самом буквальном, пространственно-топографическом смысле слова. Однако ведь и держатель теократических полномочий обычно приходит тоже «извне» — из-за пределов обитаемого пространства, из пустыни, места уединения анахоретов. Вообще право аскета предписывать норму обществу основывается именно на его «инаковости» и «чуждости» этому обществу, на том, что он в этом мире «странник и пришелец», «посланный в мир» как бы из некоего внемирного места. Его социальная «трансцендентность» имеет для себя образец в предполагаемой онтологической трансцендентности стоящего за ним авторитета. По убеждению приверженцев теократии, миром должно править то, что «не от мира сего», что «не свое» для мира» (Аверинцев http://www.durov.com/literature3/averintsev-76.htm).

Такими узурпаторами-власти-во-благо и кажутся — на минуту — ошивавшемуся около эсеров Есенину большевики (косную деревню в прогресс тянут). Он и сам себя пришлым (из застойной деревни) числит в городе. Потому и в партию к большевикам захотел было. Потому и себя Пантократором мыслит, посланным дедом. — Всё-всё-всё переделать. Застой превратить вообще в Вечность без времени. (Из-за чего, спохватясь, и не подал заявление в партию этих всего-то по земле ходящих большевиков, исповедующих борьбу противоречий, диалектику то бишь.)

Ещё до обеих революций, как в сказке, жил человек-символист…

«Меня считают сумасшедшим и уже хотели везти к психиатру, но я послал всех к сатане… Да, Гриша, люби и жалей людей, и преступников, и подлецов…

С. Есенин – Грише Панфилову. Москва, 23 апреля 1913 г.» (Сергей Есенин. Жизнь моя за песню продана. М., 2007. С. 55).

А тут ещё победы революций подвалили… Скоро грядущей рукотворностью нового мира запахло. Как в первохристианстве – скорым вторым пришествием и перетворением всего.

И Есенин в стихах из заоблачного символизма стал спускаться куда-то пониже – где творят воочию.

Но, повторяю, Есенин не был бы поэтом, а простым иллюстратором, если б просто стихами излагал свою метафизику (я её, впрочем, из стихов понять без Устинова не смог бы; да и сам Устинов – по его статье видно – не понял её ультрареволюционный характер).

Славь, мой стих, кто ревёт и бесится,

Кто хоронит тоску в плече,

Лошадиную морду месяца

Схватить за узду лучей.

Это уже имажинизм, если согласиться, что тому характерна аритмичность, аграмматичность…

Грамматика так перекручена, что обычной скорости понимания не получается. Я два раза начинал читать предшественницу «Пантократора» (1919), тоже минипоэму — «Инония» (1918), и задрёмывал – от заворота ума. В «Пантократоре» хоть членение внятное: 1, 2 – антилунность и антисолнечность, 3, 4 – разные прикидки, как начать переустраивать мир в альтернативный: прыгнув в колодец за отражением солнца, вскочив на зарю, раз она низко, радугу ль приспособив или полярный круг, раз там солнце невысоко. Как-то практично, как большевики.

И вот это столкновение того, ЧТО нужно разломать (лунного и солнечного начал), с несостоятельным перебором того, КАК начать ломать, даёт катарсис: Пантократор ЗНАЕТ.

Так большевики-то и в самом деле производили впечатление знающих (через мировую-де революцию и гегемонию трудящихся путём отмены частной собственности — к бесклассовому обществу).

А Есенин, собственно, НЕ ЗНАЛ. Слишком смутно знал. Так муть в стиле ему и нужна была – для преодоления и как бы тем утверждения содержания.

Вот и пожалуйста. Перед вами не естественная образность: «Алым венчиком кровинки запеклися на челе», где прямо видишь изображённое убийство. Не символизм с его глубокими, высокими, а главное — далёкими ассоциациями. Ассоциации там — с терновым венцом несчастного человека-Христа, участника здешней, плохо устроенной жизни. Там мреет за словами, за изображением, первое, кровавое, пришествие, дальше — второе, миропеределка кровавости – огромная даль, в общем. А тут? В «Пантократоре»?- Тут конструктивность, комбинированность и непривычность: «сонм умерших, / Молоко дымящий сад». – Души – белые – молоко; дымится – бесформенное – души; сонм – устаревше-книжное – церковно-славянское — негативное. Как-то напирает труднопроизносимость (нмум): «сонм умерших». Они как бы мычат, бессловесные. 4 «м» на 4 слова. Трудно соотнести падеж, в котором стоит слово «молоко». Не «молоком дымящий», белым, а словно наречие это, отвечающее на вопрос «как?».

На каждом слове, звуке – трудность. Как сама непомерность затеянного. Вполне имажинистская толпа образов. Созданных, каждый, на малом пространстве. Толпа. Ассоциация: плохоуправляемость. И нечего длинной делать саму поэму. На большом пространстве в силу войдёт (требует войти) содержание, обычность то бишь. Старое. Да и акцент на конструктивности лучше в микромире текста, чтоб не видно было, собственно конструктивного подхода в масштабах, соизмеримых с человеком (ибо там-то сказать нечего).

И… столкновение куцой перспективы имажинистской образности с энергией – спасает. Автора. Читателя. Оба испытывают возвышение чувств.

В самой же жизни поэту задерживаться было нельзя, иначе опошлится всё.

В 1919-м до самоубийства было особенно далеко.